大切なことは以下の3点

これだけは知っておいてください。

不登校は日本特有の概念です。家にいることが受容されない風潮がありますが、家は社会の最小単位であり、世界には、家をベースに学ぶことが合法化されている国も多くあります。学校に行けなくなる子ども達が悪いのではありません。その陰には、さまざまな要因があり、感覚の過敏さや発達や学習への取り組み方の個人差への無理解も、子どもの登校意欲を低下させる一因といわれています。

ゆっくり休むことも学びです。

行き渋り、休みがちの段階では、行けそうと見えるかもしれませんが、身体と心はSOSを出しています。自分らしさを取り戻すことをゴールにしましょう。

学び場は学校以外にもありますが、あまり知るチャンスがありません。私たちは、不登校もひとつの選択肢と考えています。また、多様化する未来には、知識以上に経験、そして問題解決能力が求められると言われています。

これ等の観点からしても、自分と向き合う不登校は、とても勇気のある行動であり、価値ある時間と言えるのではないでしょうか。

不登校の実情について

少し不登校について少しお話させてください。

今、学校に行きたくない。

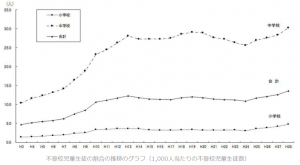

もしくは、行きたいのに行けなくて苦しんでいる子どもは小中学校合わせて20万7千人。

少子化の時代にかなりの割合で増えています。

大変そう、可哀そう、と思われがちな不登校ですが、

実は法律的にみても問題行動ではありません。

2017年の9月に文部科学省が各都道府県の教育委員会宛に文書を出しており、そこには「児童生徒の意思を十分に尊重して対応するように」と書かれています。

また、多様化する社会においては、学校外の学び場で育つスキルも注目されてはじめています。

【参考資料】

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)平成28年12月22日発行

表はYahooニュースより引用

学校復帰を求めることは減ってきているようですが親はとても情報を得にくいのです。

学校側の回答したデータによると「家庭内の問題」や「子どもの意欲低下」が原因という数値が高いのに比べて、不登校だった子どもを後追い調査したデータによると「いじめ」の数値が高く出ている。そんな調査結果もあります。

このように原因がわかりにくいために、つい「怠けている」「さぼりたいから」等と思ってしまいますが、無理に通わせることで子どもの自己肯定感は下がり親子の関係にも影響が及びかねません。

親の悩みも多岐に渡り、親も子どもも暗中模索になりがちです。

だからこそ、兆しが見られた時には、ゆっくりと時間を持ちましょう。

またその時に慌てなくて済むように、不登校の対応についてや、学校以外の選択肢に関する情報を持っていられることが、行き渋り、休みがち、そして不登校となった時に、こじらせないお守りになるとイクミナルは考えています。

不登校は価値ある時間

・不登校は価値ある経験だった。

・不登校になってくれてよかった。

・大切なことに気付くことができた。

・他の子と違うのは、学校に行ってないことだけだった。

・不登校は、子どもの本当の才能に気付くチャンスだった。

・知らなかっただけで、不登校はもう一つの生き方だ。

このように不登校に価値を感じている家庭も多く存在し、社会的にも、休むことが認められるように変わっては来ました。

家にいても学べるツールや、ホームスクーリング、ホームエデュケーションという考え方や、フリースクール、居場所などもあります。

しかし、それらの選択肢を活かしきれていないことを感じます。

何かに繋がる前の段階に深い葛藤があるのです。

それを知る私たちだからこそ、その部分をサポートする必要性を感じて活動を行っています。

以上

ご感想お問合せなどお気軽にお送りくださいikuminal.info@gmail.com